随着社会的发展与人们生活水平及健康意识的提高, 现代社会医疗模式由传统治疗型向预防保健型转变, 人们对药食同源类产品的需求不断升高。为了充分发挥中医药独特优势, 挖掘药食同源类中药养生保健和治未病的功能, 推进中医药继承创新, 从我国药食同源的起源与历史沿革, 药食同源相关法规政策, 药食同源类产品研究现状及其关键技术、存在问题等几个方面进行了系统总结及分析, 并在此基础上提出了解决上述问题的策略和建议, 以期为药食同源产品的研究与开发提供参考。

药食同源指部分中药既可以作为药品用于各种疾病的治疗, 又可以作为食品提供能量和营养,与食品具有共同的起源, 没有明显界限。药食同源产品主要是指以国家认定的既是中药材又是食品的中药为主要原料, 采用现代科学技术研发的保健食品、功能食品、普通食品、食品添加剂、日化用品等, 是我国大健康产业的重要组成部分, 也是当前中药新产品研发的热点之一。随着社会的发展, 医疗模式由治疗型向预防保健型转变, 全球老龄化问题和亚健康问题日渐严重, 药食同源物质通过临床使用经验和现代科学技术的证明, 具有积极的防治慢性疾病和养生保健的作用。《中医药发展战略规划纲要(2016—2030年) 》《国民营养计划(2017—2030年)》等一系列国家政策的相继出台, 为药食同源产品研发提供了政策导向。

为了更好地传承中医药“药食同源”理念, 研发药食同源产品, 本文就药食同源的起源、发展、产品研发现状、技术关键进行论述, 并对其中发现的问题提出相应对策。

1、药食同源的含义、起源及发展

药食同源的记录最早可追溯至《淮南子·修务训》: “神农尝百草之滋味, 水泉之甘苦, 令民知所避就”,表明上古时期人们对食物和药物的认知处于懵懂阶段, 并不能正确区分药物和食物。到了夏商周时代, 药食同源思想已被社会普遍认可和推崇, 食疗养生成为首选治疗方案。唐代孙思邈在《千金要方·食治》中总结并发展了唐以前医家及《黄帝内经》有关饮食的相关理论, 对药食同源已经有非常精辟的认识。在元明清时期, 大量食物性本草以及食疗专科书籍纷纷涌现, 所记载的药食同源品种大大增加,如宋代官方颁发的《太平圣惠方》中收录了170剂药膳, 以粥、饼、茶等形式出现, 且可医治病症30余种。说明药食同源理论已经基本成熟, 人们可以灵活地配制出经典的药膳方。

新中国成立以来, 国家越发重视中医药的发展, 很多中医院校开展了相关药膳课程, 编写了很多关于药膳的书籍。如叶橘泉1973年所著《食物中药与便方》, 该书对药食同源物质作了全面的功能介绍, 并列出相应的药膳配方与制法。2015年修订的《中华人民共和国食品安全法》第38条规定“生产经营的食品中不得添加药品, 但可以添加按照传统既是食品又是中药材的物质”。2021年, 国家卫生健康委员会发布关于印发《按照传统既是食品又是中药材的物质目录管理规定》的通知, 对“食药物质”的定义、范围进行了明确规定, 并对药食同源物质安全性评价程序和要求以及风险检测和动态管理进行了规范。中国医药物资协会药食同源专业委员会第一次筹备会上, 国医大师李佃贵教授根据“医康、医养、医游、医娱、医体、医食”六位一体大健康理念, 具体阐述了药食同源的发展规划和具体措施。2021年12月25日, 在中国中药协会药食同源物质评价与利用专业委员会成立大会上, 中国工程院院士、国家食品安全风险评估中心总顾问陈君石教授指出: “药膳作为中国饮食文化, 现在没有得到很好的发展, 药食同源的知名企业也没有, 这是个遗憾”。药食同源是中华民族智慧的结晶, 是饮食文化与中医药文化长期协同发展的成果, 如何促进药食同源产品的研发是我们目前亟需解决的难题。

2、药食同源产品研发现状

药食同源资源是我国传统饮食文化的重要组成, 具有重要的历史意义与实用价值。目前我国的药食同源产品主要包含药品、保健食品、功能食品等类型, 剂型广泛, 功能多样化。随着人们健康意识的提高, 以及对中医药药理功能的认可, 药食同源产品的种类与数量也在日益增加。

2.1 产品类型

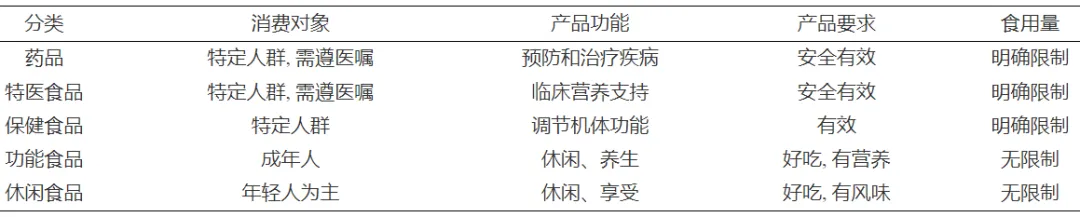

广义的药食同源产品包括药品(中药饮片和中成药)、保健食品、特医食品、功能食品、含中药日化产品、休闲食品等。狭义的药食同源产品是指以药食两用中药为原料采用现代科学技术制备的保健食品、功能食品和休闲食品等。见表 1。

表 1 药食同源新产品研发分类

2.1.1 药品

药食同源原料在传统中药中的应用有着悠久的历史。唐代医家孙思邈所著《千金翼方》中的当归建中汤用到当归、甘草、生姜、大枣; 宋代, 《太平惠民和剂局方》中的华盖散用到紫苏子、陈皮、杏仁、甘草; 明代医家叶文玲所著《医学统旨》中的清金化痰汤用到山栀、桔梗、橘红、茯苓、甘草,张景岳所著《景岳全书》中的暖肝煎用到枸杞子、茯苓、小茴香、肉桂; 清代医家沈金鳌所著《沈氏尊生书》中的润肠丸用到当归、火麻仁、桃仁,吴瑭所著的《温病条辨》中的沙参麦冬汤用到玉竹、桑叶、扁豆。

此外, 药食同源原料在现代中成药中也有广泛的应用。例如北京同仁堂的大山楂丸中含有山楂, 人参归脾丸中含有人参、茯苓、甘草、当归、龙眼肉、酸枣仁; 吉林修正药业的参苓白术散中含有人参、茯苓、山药、莲子、白扁豆、薏苡仁; 云南白药的参苓健脾胃颗粒中含有砂仁, 健胃消食片中含有陈皮、山药、麦芽、山楂; 济川药业的蒲地蓝消炎口服液含有蒲公英; 葵花药业的小儿肺热咳喘口服液中含有苦杏仁、甘草、金银花、鱼腥草等。

2.1.2 保健食品和功能食品

药食同源原料因具有特定的功效, 因此被广泛用于功能食品和保健食品的研究与开发。2002年《卫生部关于进一步规范保健食品原料管理的通知》第51号文件, 公布了87种物质目录, 后将槐米和槐花合并为一种, 调整至86种。2019年11月《关于当归等6种新增按照传统既是食品又是中药材的物质公告》第8号文件新增了6种。2019年12月国家卫生健康委、国家市场监管总局发布了《党参等9种试点按照传统既是食品又是中药材的物质名单》, 新增了9种。按以上文件,可用于功能食品和保健食品生产的药食同源原料共计101种。

2.1.3 普通食品

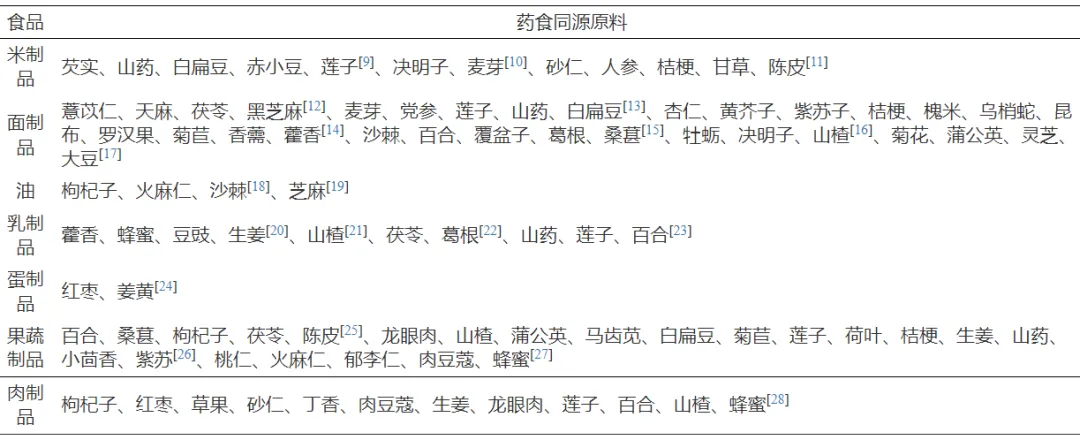

药食同源原料也被广泛用于生产普通食品, 例如含有枸杞子的酸奶、面包; 菊花茶、沙棘汁、玫瑰八宝茶等饮品; 猴头菇饼干、黑芝麻饼干、山楂酥等烘焙食品; 山药薯片等休闲食品; 乌梅、龙眼肉、大枣、黑枣等常作为果脯; 百合、山药、赤小豆、莲子、薏苡仁等通常是煮粥的原料; 阿胶糕、桑葚膏、黑芝麻丸、芡实八珍糕等养生休闲食品。见表2。

表 2 药食同源原料在食品中的应用

2.1.4 食品添加剂

药食同源中药可用于: ①食品香料与香精: 如丁香、茴香、肉桂、胡椒等粉末制品和提取物等; ②食品天然色素: 如栀子、沙棘、黑芝麻、桑椹、枸杞子、紫苏等; ③食品甜味剂: 如甘草甜素、罗汉果苷等, 可来代替蔗糖的使用; ④食品天然防腐剂: 如肉桂、花椒等。

2.1.5 日化用品

药食同源原料具有抗氧化、美白和抑菌的功效, 因此, 也被广泛用于生产日化用品。例如, 槐花、当归提取物因具有酪氨酸酶抑制活性被用于制备美白功效的化妆品; 桔梗、生姜、枸杞子被用于制备生发养发类产品; 两面针、金银花用于开发抗炎健齿牙膏; 玫瑰、薄荷等精油用于芳香疗法和舒缓身体相关产品。

2.2 产品功能

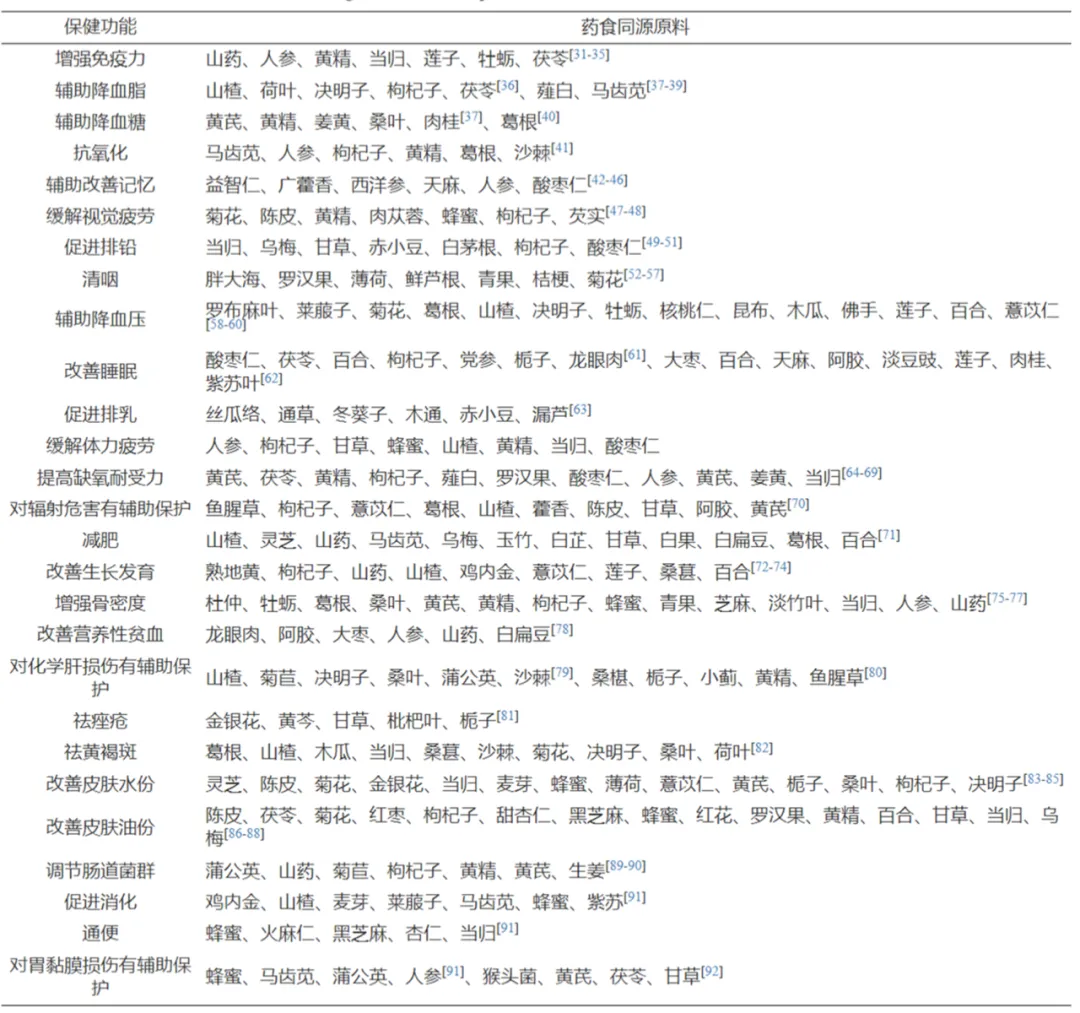

2022年1月13日, 国家市场监督总局发布“公开征求《关于发布允许保健食品声称的保健功能目录非营养素补充剂(2022年版)及配套文件的公告(征求意见稿)》意见的公告”。拟保留“增强免疫力”等保健功能, 并对表述进行相应调整规范; 同时取消“促进泌乳功能”“改善生长发育功能”“改善皮肤油份功能”3种保健功能。保留的功能类型包括增强免疫力、有助于改善睡眠、缓解视觉疲劳、有助于改善黄褐斑、辅助保护胃黏膜、有助于维持血糖健康水平等24项, 其中, 增强免疫力等7种功能仅需要通过动物实验进行评价, 缓解视觉疲劳等4种功能仅需要通过人体试食试验进行验证, 而有助于维持血糖健康水平等13种功能先需要通过动物实验进行评价, 再通过人体试食试验进行验证。

2023年8月13日, 国家市场监督管理总局颁布了《保健食品新功能及产品技术评价实施细则(试行)》, 文件指出: 新功能保健食品是指同时提出新功能建议和对应功能产品注册申请的保健食品, 具体分为补充膳食营养物质、维持或改善机体健康状况、降低疾病发生风险因素三类。研究样品应当符合保健食品的安全性、保健功能和质量可控性要求。见表 3。

表 3 药食同源原料产品功能

2.3 存在问题

2.3.1 理论依据不够充分

中医素有“食药同源”“药补不如食补”的说法, 食疗是中医药预防和治疗疾病的重要方法之一。然而, 中医有关食疗的理论记载比较零散, 缺乏系统性的研究及从现代科学角度的阐释和论证。近年来随着中医药理论信息化进程的发展, 《中医药珍善本古籍多媒体数据库》《国医典藏》《国民医粹》等数据库相继出台, 可以为药食同源产品的研发提供一定的中医药理论支撑。但中医食疗是在中医理论指导下研究“健身养生”“防病”“治病”等内容, 其方式和理念与现代生命科学存在一定的差异。因此, 在药食同源食品开发应用的过程中, 往往缺乏对其科学理论配伍配方、物质组成及食药用机制的研究。

2.3.2 基础研究严重不足

大多药食同源产品配伍组方、功效成分或功能因子及作用机制研究不足限制了其开发。提取、纯化、精制、结构改造等先进加工技术的工业转化不力制约了产品的创新及附加值的提高,导致保健产品数量虽多, 但产品科技含量较低, 工艺较为单一。在当前市场的保健产品中, 多数都是二代产品, 企业不重视新产品的开发, 投入的人力、资金不足, 大量产品都是在低水平上重复生产, 大大降低了产品的竞争力。且产品市场的生存周期短, 市场上很多品种供大于求, 造成资金、资源的浪费, 导致我国药食同源品种结构失调。另外在加工过程中, 食性、药性的提取精制和结构改造等工业化转换会影响产品后续的食用效用;在产学研方面的合作交流断层也会制约产业技术的创新发展。虽然目前一些企业开始重视研发投入, 但在具体的应用过程中依然存在一些不足, 加工产品的研发力度与国际市场还存在一定差距。

2.3.3 法律法规相对缺失

产品市场发展不够规范, 产业发展中监管力度不够, 涉及此类的规章不够健全, 严重地制约了药食同源产品产业的发展。由于国内对药食同源产品研发和生产的法规体系的不健全, 保健食品现有保健功能均基于现代医学和营养学, 无法突出“治未病”的传统中医药养生特色, 限制了药食同源产品定位精准化与多样化, 造成了各类产品蜂拥而出、产品质量参差不齐、一些资质不全的机构趁势而起的市场乱象。此外, 我国对于世界各国关于中医药相关政策和法规的了解也不够深入, 这也严重制约了药食同源相关产品的境外推广与应用。

2.3.4 企业缺乏安全管理意识

根据保健食品管理规范, 保健食品备案产品可用辅料以及技术等都有明确的规定要求, 但仍存在一些企业不按照审批规定的产品配方内容进行生产, 私自更改生产工艺, 甚至在保健食品生产中非法添加药物、化学成分等违规物质, 对消费者生命安全造成严重威胁。随着保健食品在市场所占份额的增加, 一些不良商家趁机扰乱市场, 生产大量假冒伪劣产品, 没有保健食品批准文号的普通食品大量流入市场, 严重违反保健食品安全管理规范, 危害消费者生命健康。保健食品安全问题离不开对保健食品的检测, 但当前一些企业食品安全检测存在检测技术不达标、检测设备落后状况, 影响检测结果, 难以保障保健食品的安全性。

2.3.5 缺乏可靠的标准体系

作为大健康产业的重要组成部分, 药食同源产业的发展与其他药用产业相比相对滞后, 究其原因, 标准化体系建设不足直接导致产业规模发展受限。例如, 我国的人参产业规模与韩国的高丽参产业有一定差距。产品的标准体系不能覆盖产业链的全过程, 标准体系不健全、更新滞后, 部分小生产厂家、手工作坊对标准的执行不到位, 直接影响产品的质量, 对于产业规模化发展会产生不良影响。

2.3.6 产品同质化现象严重

目前, 由于药食同源产品在理论研究和生产工艺方面缺乏创新性, 使得产品在市场上极易被模仿, 产品同质化显现严重。这也导致恶性竞争的出现, 使得相关生产企业无法达到预期的经济效益。例如, 我国已批准的增强免疫力功能的保健食品在所有功能性保健食品中排名第一, 而增强免疫力功能的保健食品配方中含有类似中药的产品约占三分之二。此外, 据统计在1 950个保健食品中, 蜂产品、灵芝、枸杞子、洋参、黄芪占主要原料的前五位, 这些数据均体现了产品的同质化现象极其严重。

2.3.7 虚假宣传现象泛滥

《中华人民共和国食品安全法》中明确指出保健食品不能代替药品, 但一些企业在市场中进行宣传时, 为增加利益, 严重脱离实际情况而夸大或变相夸大食品功效, 且宣传的保健功能雷同, 加剧了市场的恶性竞争。甚至在广告中违规出现保健食品能治疗疾病的宣称内容。这些企业的夸大宣传严重影响了保健食品行业规范, 易误导消费者。

3、药食同源产品研发关键

3.1 原料的合规性

《中华人民共和国食品安全法》对食品类原料与微生物、重金属、农药残留等安全性相关指标提出了要求。以药食同源类中药为主要原料研发保健食品和功能食品等, 应符合食品安全法的要求, 应从法律规定、加工工艺、质量标准及体系、风险因素控制等现代食品要求去研究及发展传统的“药食同源”类中药, 而不是仅仅依靠古文献记载。此外, 药食同源产品研发还应该遵循《中华人民共和国中医药法》《中医养生保健服务规范(试行) 》《植物提取物国际商务标准》等系列法律法规和标准。

日本厚生劳动省于2001年制定并实施《保健机能食品制度》, 主要对象为营养补助食品以及声称具有保健作用和有益健康的产品, 将其分为特定保健用食品和营养机能食品两类, 从法律上将之与一般食品和医药品区分开。美国食品药品监督管理局(FDA)规定膳食补充剂标签中不允许出现“治疗”“疾病”等名词, 但可以出现符合规定的包括健康声称、营养含量声称和结构/功能声称。我国《中华人民共和国食品安全法》第七十八条则明确标识“保健食品不能代替药物”, 其功能和成分应当与标签、说明书相一致。综合观之, 如何将药食同源中药进行现代营养学客观表达, 并建立相应的食品控制体系, 是中医药现代化的必经之路。

值得注意的是, 药食同源食品也有一定限制。如党参、肉苁蓉等试点管理物质目前仅可按传统方法食用, 不能开发经营性食品; 当归、山柰、西红花、草果等新纳入名单的物质仅作为香辛料和调味品使用; 另一方面, 药食同源物质开发为其他产品, 也应遵循相应的标准及法规。例如药食同源产品若要开发为化妆品, 需关注国家发布的最新《已使用化妆品原料名称目录》及其他法规对中药使用上的限制等等。总之, 药食同源物质的开发一方面应积极参考现有法律法规、国家标准、行业标准、地方标准等进行合理设计, 一方面需谨慎布局注意风险规避。

3.2 产品配方的合理性

在药食同源产品研发过程中, 中医药理论是灵魂, 配方组成是基石。应当以中医学理论为准则, 合理选择相关药食同源原料, 既要注意对古代本草及医籍记载的性味归经及功效进行总结, 遵循配伍原则, 亦要与现代生理功效和营养学建立关联。运用辨证论治、体质学说和五行学说等, 提高中药保健产品的养生效果, 才能使大健康产业下的药食同源产品的配方更具有合理性。同时, 中药健康行业应坚持科学研究, 运用现代科学和传统的养生理论进行深层次研究, 努力创制具有中药特色和优势的保健产品。

3.3 产品制备工艺和质量控制关键技术

功能食品是药食同源产品研发的重要方向, 目前存在产品同质化严重, 制备工艺落后、质量控制方法简单、功能因子不明确, 功效不明显等共性问题。加强功能食品的功效因子与营养因子的基础研究, 在制备工艺中采用芳香成分环糊精包合等稳定化技术、膜分离纯化技术、挤压膨化熟化技术、微胶囊矫味技术等, 对避免产品同质化、建立技术壁垒, 提高产品质量和生命周期具有重要意义。

3.4 产品技术要求的实用性

目前市场上使用的保健食品往往是胶囊、口服液、片剂、冲剂等形式, 使人们有一种吃药的精神压力。有的规定食用方法和药品类似, 每日3次, 每次数粒。故开发一种令人普遍接受的剂型是药食同源产品研发的“面子工程”。另外一个保健食品能否为大众所接受还是得看重其“里子”——实用性。食品是药食同源物质主要的开发方向。以药食两用为产品理念的“猴姑米稀”, 产品定位于脾胃虚弱人群, 以健脾养胃的中医经典方剂参苓白术散为组方依据, 主要原料为山药、茯苓、莲子、白扁豆、薏苡仁等药食同源物质, 产品广为大众所接受。另外, 目前药食同源物质中提取的功效成分大量应用到保健食品开发中。但保健食品中的大部分保健功能都以西方医学及营养学为基础, 很难展现出我国中医养生“治未病”的特色, 对于药食同源产品的定位和后续发展会有一定的限制。药食同源物质还可开发食品加工助剂和食品添加剂, 例如白芷因其富含挥发油被广泛应用于香料及食用油的开发。此外, 一些药食同源物质如黄精在化妆品、新型防腐剂等其他方面的开发应用也日益增加。所以我们应充分利用相关药食同源物质现有资源, 将其作为一种功能因子融入一日三餐进入预制食品、方便食品和休闲食品中, 坚持以“保健应用”为出发点和落脚点, 结合新理念、新技术、新工艺, 开发出更多满足现代人群健康需求, 具有创新性、针对性、安全性、有效性的时代精品, 以期为我国乡村振兴以及现代医药、保健食品产业的发展提供更多助力。当前市场保健食品涉及范围较广, 受消费者需求影响, 减肥瘦身、排毒养颜、提高免疫力以及帮助睡眠一类的保健品在市场中深受欢迎, 拥有良好的市场发展前景。

4、药食同源产品研发对策

4.1 遵循中医药理论

目前市场上的药食同源健康产品大多以矿物质、氨基酸、维生素为主, 在加工工艺上停留在原料的简单提取。而以中医药理论为指导, 以传统中医药选方配伍为基础的保健品种类不多, 缺乏从中医养生古方中挖掘保健食品的创新品种。没有利用好中医药的特色与传统优势, 缺少“整体系统”之道、“辨证施膳”之本、“平衡调理”之要、“扶正祛邪”之法、“食药同理”之术。而其实“药食同源”的最初萌芽可以追溯至战国时期我国第一本中医理论专著《黄帝内经》中, 其“不治已病治未病”的防病养生谋略包括未病先防、已病防变、已变防渐等内容;明确提出了“五谷为养, 五果为助, 五畜为益, 五菜为充, 气味合而服之, 以补精益气”的药与食相结合的理念。隋代《黄帝内经太素》一书中写道: “空腹食之为食物, 患者食之为药物”, 反映了“药食同源”的重要思想。孙思邈的《备急千金要方》中“食治”篇, 是现存最早的中医食疗专论, 也是第一次全面系统地阐述了食疗、食药结合的理论, 在其《食治序论》篇中的“五脏所宜食法”是我国历史上最早的一个食谱, 使心、肝、脾、肺、肾各有所养。书中提及的养老服食的食物及药物中有: 黑芝麻、白蜜、牛奶、猪肚、白羊头、羊蹄、猪肝、羊肝、脊髓、枸杞子、黄芪、柏子仁等。到了宋金元时期, 药食同源的理论和应用有了更进一步的发展。

因此, 现代“药食同源理论”应遵循以下特点: ①传统中医药理论的支撑; ②长期实践应用, 并有相应的采收、食用部位、加工方法、主要食疗作用等资料积累; ③有食材入选标准, 并有完整的食疗效果(或毒性)描述。在开发及应用药食同源物质时既要注意对古代本草及医籍记载的性味归经及功效进行总结, 遵循调理与配伍原则, 同时亦要与现代生理功效建立关联。如唐雪阳等结合古籍对药食同源物质性味及养生功效的描述, 将药食同源物质归纳为益气补精类(包括“益气”“补虚”“补五脏”等功能)、轻身延年类(“轻身”与“延年”对应品种重合度较高, 归为一类,包括“增年”“轻身”“增年不老”等功能)、养心益智类(包括“养精神”“养神”“安心”“不忘”“不梦寐”等功能)、美容护肤类(包括“耳聪”“目明”“好颜色”“润泽”等功能)、泻火除烦类、开胃增味类与其他类。肖吉祥等研究发现, 现有国家认同的110种药食同源类中药品种中, 共有47个中药在2020版《中国药典》中有记载, 归经上属脾经、胃经, 与健脾、补脾、温中、燥湿等功能直接相关。岳岭等研究发现麦麸炮制品提取液对离体小肠收缩有明显促进作用, 以炒焦麦麸健脾功效最为显著, 符合中药的焦香健脾理论。

4.2 精准定位产品市场

在药食同源资源的开发利用过程中, 研究构建全值化开发利用产业链, 可改变低水平重复开发的现状, 增加产品种类、提升产品质量和降低能耗, 这对提升我国药食同源资源的开发利用具有重要的意义。

首先, 产品的研发应当基于市场需求。譬如, 当下慢性压力已经成为全球性问题, 长期的慢性压力会影响到人们的情绪、睡眠和工作状态, 并最终影响人们的整体健康, 市场上有助于睡眠和放松的新产品显著增多。最近2年, “适应原”的概念已经逐渐被人们所认知, 适应原草药可以帮助身体适应生理和心理压力, 很好地调节压力和免疫力两者之间联系, 如人参、红景天等。从目前缓压和助眠产品类需求量不断增加的市场行情来看, 适应原草药十分契合当下的市场趋势。因此, 以市场为导向, 扩大开发以适应原草药为代表的一系列新资源、新方向应用产品前景广阔。

其次, 产品研发应当符合保健食品的“好看、好吃、好用”原则, 专注于以传统养生理念为基础, 研发适应现代人们生活习惯的健康食品。初次使用此类产品的年轻消费者, 对新颖的产品剂型更感兴趣。因此, 可以药食同源资源为主要原料, 开发一系列功能化的“药食同源”零食, 如免疫零食、美容零食以及功能饮料, 让消费者身心愉悦地体验美食的同时, 也能获得预防保健的效果。

4.3 重视自主知识产权

随着市场竞争力的加剧, 我国从事“药食同源”产品研发的企业应该与时俱进、更新理念、加强研发, 提高产品技术含量, 从低端产品转向高端产品, 从广告策略转向技术和服务策略。对于已经有一定规模和经济实力的企业应该重视“药食同源”食品的应用研究, 提高产品的附加值, 实现新产品规模化、产业化经营, 满足国内市场需求, 逐步走向国际市场。同时, 随着人们物质生活水平的提高, 人们的消费观念和健康理念趋向成熟。消费者通常认为知名企业生产的名牌产品更有质量保证, 即使名牌产品的质量出现问题, 也可以追溯、索赔。消费者一般不会去购买信誉不好、知名度差的产品。所以从药食同源企业的长远发展来看, 树立品牌意识, 打造名企效应, 以质量求生存, 以质量求发展。

在我国, 基于经方开发药食同源产品, 能够体现中医药特色。因为经方配伍严谨, 用药精当, 组方安全且卓有疗效, 越来越多的学者也认识到经方的功效与保健食品功能之间的联系。其中, 食源化方剂中的物品和选择有人群针对性和功能针对性的食品形式是药食同源功能食品研发中的关键技术。首先, 基于准确辨析药食同源物品和非药食同源物品的性味归经、量效关系, 及其核心配伍可以实现方剂的食源化; 其次, 基于原方煎服法、协同食物及其加工方法的寻找可以确定药食同源功能食品最适合的食品形式, 如药粥米糊、药饼、酒酿、药茶等。案例分析表明, 以桂枝汤为基础方, 替换白芍为桑葚, 并降低桂枝用量, 利用粳米可以制作成功具益气补血,健脾和胃,调和营卫的功能性米糊; 以保元汤为基础方, 保留原方的四味药食同源物品,或易肉桂为花椒、干姜, 利用黍米发酵物可以制作具温阳益气,益脾和胃作用的功能性酒酿。综合以上分析, 放眼大健康未来发展趋势, 补益型和大病康复治疗型产品是基于经方的药食同源功能食品的两大主要发展方向。开发基于方剂学的药食同源功能食品既有坚实的中医学理论基础, 且技术可行, 必将在养生保健、大病后期的康复事业中发挥积极作用。

4.4 加强药食同源物质的现代研究

目前药食同源物质的基础研究及标准研究还较薄弱, 不能支撑创新产品的研发。因此, 当前的首要任务是加强基础研究, 包括功能因子确认、质量标准建立、保健功能确认3个环节。需做好以下工作: ①通过现代科学技术发现传统中药的植物学来源、功能因子及因子群, 并运用现代科技发掘传统中药的新用途。②通过分子生物学、细胞学、体内药代动力学、药效学等多种现代生物技术手段证明功能(保健)食品安全性以及营养功能性机制。③通过现代食品、保健品加工工艺以及制剂技术, 提高功能(保健)食品功能因子的利用率。④对功能因子进行分类, 通过现代分析技术对其进行数据化表达, 并对相应因子的稳定性、重现性, 建立功能因子质量控制方案及质量标准体系。如利用膜分离及浓缩、超临界二氧化碳萃取、逆流萃取等技术精致纯化; 利用转录组学、蛋白质组学、代谢组学及宏基因组学等技术和方法诠释药食同源中药的物质基础、多靶点、多层次作用机制及安全性。深入市场调研, 掌握市场需求, 根据中医的体质学说和三因制宜理论精准定位, 开发集安全性、风味性及个性化于一体的药食同源产品。

4.5 大力发展药膳预制菜类新型功能食品

药膳发源于中国传统的饮食和中医食疗文化, 药膳是在中医学、烹饪学和营养学理论指导下, 严格按药膳配方, 将中药与某些具有药用价值的食物相配, 采用中国独特的饮食烹调技术和现代科学方法制作而成的具有一定色、香、味、形的美味食品。简言之, 药膳即药材与食材相配而做成的美食。它是中国传统的医学知识与烹调经验相结合的产物。它“寓医于食”, 既将药物作为食物, 又将食物赋以药用, 药借食力, 食助药威, 二者相辅相成, 相得益彰; 既具有较高的营养价值, 又可防病治病、保健强身、延年益寿。

但是药膳一般需要临时烹饪, 且制作繁琐, 对烹饪操作技术要求高, 目前很难普及。将药膳制成预制菜可以解决这个问题。

4.6 注重药食同源原料资源综合利用

目前药食同源相关产品的研发, 主要集中在其传统药用、食用部分的价值挖掘。而关于非传统药用、食用部分, 例如植物的茎、叶、壳、仁、梗等部位的综合利用仍缺乏合理的开发。依据植物资源化学研究规律, 同一植物的不同部位往往含有相似的化学成分, 譬如, 党参作为药食两用的大宗药材, 其非传统药用的叶部位含有较高含量的多酚和黄酮等活性物质, 具有较好的抗氧化、抗衰老和抗疲劳作用; 铁皮石斛作为“九大仙草”之首, 其非传统药用的花部位含有多糖、黄酮、挥发性成分和氨基酸等, 有降血压、抗氧化、免疫调节等药理作用。因此探索药食同源资源中非传统药用、食用部分的潜在价值, 对于丰富我国药用资源和新食品资源等方面具有重要意义。此外, 在药食同源资源利用过程中, 对非传统药用、食用部分的丢弃不仅会造成资源的浪费, 还会带来环境污染等一系列问题, 因此实现药食同源资源充分利用, 对于带动产地经济发展和生态环境可持续发展具有重要意义。

4.7 推动产业发展战略科学化

在深入分析药食同源产业现状的基础上, 结合产业发展规划和产品研发中存在的问题, 实施科学化的产业发展战略,即优质化、标准化与差异化发展思路: ①以保证功效为背景, 以有效活性为导向, 以临床药效表现定位药材品质, 构建优质中药材生产体系, 采用有效的调控技术为药材质量提供技术保障, 科学指导不同环境下中药材的合理种植及技术推广。与此同时, 在中药材生产中, 还需以农业为基础、工业为主体、商业为纽带, 构建中药材全产业链可追溯体系, 将质量控制贯穿产业的全过程。②建立以药食同源中药材生产、加工、宣传和管理为主体框架的标准体系, 对药食同源产业的各个环节进行规范管理, 如药食同源中药材标准化生产包括品种选择、基地选择, 以及中药材的播种、规范化管理、产地初加工、包装运输和入库的整个过程。科学的标准化管理对中药生产技术水平的提高和相关的信息智能系统的开发都具有重要的影响。③依托不同地区的中医药特色资源, 通过系列有价值的创新和创造, 在药食同源产业相关的产品、文化和服务等方面形成显著的特色, 获得相应的产业竞争优势。差异化战略的核心及关键是与竞争者形成显著的差异性, 从而培育核心竞争力。

5、总结

国务院《“十四五”中医药发展规划》提出坚持以人民为中心,把人民群众生命安全和身体健康放在第一位,加强服务体系和人才队伍建设,提升中医药服务能力,充分发挥中医药在治未病、重大疾病治疗、疾病康复中的重要作用,全方位全周期保障人民健康。随着经济社会发展和生活水平提高,人民群众更加重视生命安全和健康质量,健康需求不断增长,并呈现多样化、差异化特点。《“健康中国2030”规划纲要》指出,我国正面临着工业化、城镇化、人口老龄化以及疾病谱、生态环境、生活方式不断变化等带来的新挑战。科技的进步、社会的发展提高了人们的健康意识。特别是新型冠状病毒肺炎疫情以来,中医药彰显其特色优势,在救治患者中发挥了重要作用,同时也得到国际社会的高度认可和关注,中医药的国际影响力正逐步提高,药食同源的养生观及中药类功能食品在国际市场上势必会得到进一步认可和发展。随着我国“健康中国”战略的实施,中医药大健康产业迎来了“新风口”,中国大健康产业进入“全民需求时代”。预计在2025年,国内大健康产业规模将突破20万亿元。

“寓医于食,食养天年”“把病房变为厨房,把药疗变为食疗”的理念越来越受大众认可。但目前药食同源物质的基础研究及标准研究比较薄弱,国家与行业政策及其配套方案不够健全,药食同源产品研发的质量有待提升。因此,要不断开展“药食同源”理论基础研究、关键技术研究及其产品开发与成果转化;要深入市场调研,掌握市场需求,发挥中医药食疗“治未病”的优势,在继承传统文化内涵的同时实现技术革新,将中医药理论与现代食品工艺技术相结合,开发既具备保健功效又符合食品安全标准的药食同源新产品;此外,要加强“一带一路”药食同源资源共享及科技合作交流,增加药食同源产业创新,强化药食同源产品品牌塑造,助推我国新兴大健康产业健康发展。

餐饮食材网当餐供应链温馨提示:当餐原创文章版权归当餐网创作者所有,转载务必注明作者和出处;餐饮食材供应链/当餐预制食材菜市场:当餐网中央厨房、鲜活农产品冷链物流园、生鲜超市和冷链仓库位于大湾区;当餐配备冷链物流以及冷链运输车队,承接食材配送和菜市场、饭堂承包、配餐送餐等业务;当餐开设冷链仓储物流中心服务生鲜超市、农贸市场、厂企饭堂、冻品批发、预制菜、餐饮门店等客户;是餐饮食材供应链平台和冷链食材、冷冻食品、冷链物流行业领先的生鲜配送、冷链食品、餐饮连锁、食材供应链和智慧菜市场开发运营商。当餐网转载文章仅仅代表原作者观点,不代表当餐立场,图文版权归原作者所有!如有侵权,请通过平台客服联系当餐网工作人员删除。

转载请注明出处: 当餐网

本文的链接地址: http://www.dangcan.com/post-1900.html

-

年夜饭预制菜在骂声中卖爆,当餐认为“透明”是正确的“打开方式”

当餐网获悉,2025年春节预制菜市场迎来爆发式增长。据餐饮食材供应链平台统计,今年预制菜年销售额突破200亿元,同比增长超过50%。从消费人群看,预制菜消费者集中在一、二线城市,占比高达80%,22~31岁人群为消费主力军,占比高达43%。有网友疑惑:越骂越买,到底为什么? 在快节奏的现代生活中,餐饮商家和消费者都越来越注重效率和便捷,预制菜凭借快速烹饪、快...

2025/02/02

-

联雄供应链DANGCAN当餐菜市场

当餐菜市场DANGCAN是联雄供应链旗下最核心业务板块,以智慧菜市场、农产品物流园、线上平台、专业市场、产业园区为运营核心,主要致力于农产品B端流转、C端消费,实现优质农产品从源头到市场的全过程可溯源管控,打造集研、产、供、销为一体的全产业链农产品交易平台和绿色生鲜品牌。当餐菜市场以推动城市扩容提质、乡村农产振兴为目的,多年来,通过升级改造传统菜市场、建设标...

2024/03/18

-

当餐谈预制菜:做不好是人的问题,不是菜的问题

2025年是中国工程院院士孙宝国担任全国政协委员的第八年。作为食品领域的学者,每年全国政协会议召开期间,他都会重点关注与食品有关的话题。履职八年间,孙宝国依托自己的专业和优势,提出过不少涉及食品的提案。比如,加强食品安全与健康科普的科学严谨性、促进食品包装材料再利用、培育食品行业创新人才等。 餐饮食材网2025年获悉,孙宝国依然重点关注食品领域。他希望能提升...

2025/03/11

-

预制菜是中餐出海的重要利器

“中餐出海,预制菜是很重要的新引擎,餐饮不仅是经济实力的体现,更是传播中华文化的重要载体。”在2024粤港澳大湾区预制菜装备产业大会现场,世界中餐业联合会副会长武力表示,预制菜是解决当前国际上中餐厨师不足、中餐装备不足、中餐标准不足等问题的重要“利器”,是中餐出海扩张的重要方向。4月12日,第八届中国国际食品及...

2024/04/13

-

山东兰陵多措并举“抢滩”预制菜市场

近期,正值山东临沂市兰陵县大棚黄瓜大量上市期,在兰陵县向城镇,卡车一辆接一辆从蔬菜生产基地开出,陆续驶入兰陵新天地公司。带着露珠的新鲜蔬菜从菜园到车间,“变身”预制菜。 今年以来,兰陵县以“中心+专家+基地”为依托重点做好技术指导,通过强化技术指导、开展技术培训等,推广新技术、新品种,优化产业结构,立足产...

2024/04/24

-

人大代表提交多份建议关注中小学生校园食品安全

确保用餐信息公开 全面落实陪餐制度 !人大代表提交多份建议关注中小学生校园食品安全 家里有娃在学校吃饭,做父母的肯定关心餐食是否新鲜,营养搭配是否合理。这些问题同样是市人大代表关注的。记者6日从市人大常委会了解到,年初市人代会上代表们围绕中小学生校园食品安全提交多份建议,这些建议均已办结。市教育局表示,要加强对学校食堂和集体配餐的管理,让家长们放心。 预制菜...

2024/05/07

-

移动互联网给传统农批行业带来了“海啸”

2024/04/03

-

食材B2B的未来

2024/04/03

-

餐饮食材O2O行业大盘点

2024/04/03

-

餐饮食材O2O实操攻略

2024/04/03

-

食材配送、餐饮企业该从哪些方面加强成本管控?

2024/04/10

-

团餐公司如何开发市场

2024/04/10

餐饮食材网当餐暂无评论

当餐网

当餐网

当餐

当餐

餐饮食材网是一个专业的餐饮行业信息服务平台,提供当餐美食、生鲜食品、餐饮供应链等内容,涵盖广东、福建、江西、山东等地区。网站还有美食攻略、美食图鉴、美食嘉年华等栏目,为餐饮行业从业者和消费者提供丰富的信息和服务。

餐饮食材网是一个专业的餐饮行业平台,提供当餐美食、生鲜食品、餐饮供应链等服务。您可以在这里找到各地特色美食、美食攻略、美食图鉴、美食招商等信息,满足您的餐饮需求。

餐饮食材网是一个专业的餐饮行业信息服务平台,提供当餐美食、生鲜食品、餐饮供应链等内容,涵盖广东、福建、江西、山东等地区。当餐网还有美食攻略、美食图鉴、美食嘉年华等餐饮美食活动和餐饮行业赛事、餐饮食材新品发布等频道和餐饮食材交易平台、生鲜食品批发市场为餐饮业界提供精准贴心的食材采购和餐饮活动策划服务!