直角肩,蚂蚁腰,反手要摸到肚脐眼;天鹅颈,竹竿腿,腰窝上面是马甲线。如今在流行文化的大肆渲染下,“瘦即正义”成为了一种难以撼动的审美信仰。“管住嘴,迈开腿”不再仅仅是减肥的权宜之计,而是将其视为一种追求健康体态、抵抗岁月痕迹、提升个人魅力的生活哲学。

随着流行文化的推动与科学研究的深入,“节食”这一概念被赋予了多重意义。它既是管理体重、塑造身材的有效工具,也是促进身体健康、焕发青春活力的关键所在。

但很多人忽视了一点:“节食”和“厌食”仅有一字之差,但二者之间却存在巨大差距,可能使人们陷入漫长且难以摆脱的心理与生理困境的风险。

厌食是一种严重的心理和行为障碍

节食,通常被视为一种可控且普遍的饮食管理方式,旨在健康或减肥;而厌食,则是一种严重的心理和行为障碍,是神经性厌食症的核心特征。

“节食”作为时尚的生活方式,具有很大的迷惑性,使得许多人陷入其中而不自知。他们可能每天都在坚持所谓的“节食”,却浑然不知“厌食”的阴影已经悄然笼罩。

虽然“节食”不是“厌食”的原因,很多采用“节食”作为饮食方式的人,不一定就会被“厌食”缠上。但是“节食”却是“厌食”最好的伪装和掩护,它以一种看似合理、健康的方式存在,使得“厌食”行为得以隐匿,不易察觉,迷惑了他人,困住了自己。

当我们放弃高热量的汉堡、炸鸡,拒绝高糖分的可乐、奶茶,减少高碳水的米饭、面条,转而选择蔬菜水果、优质蛋白、全谷主食时,我们确实是向更健康、均衡的饮食生活迈出了重要一步;

当我们有意识地减少每次进食的分量,控制每天进食的次数,甚至尝试采用过午不食或定期辟谷的轻断食方式,我们无疑是在遵循科学研究中的饮食原则,旨在优化身体的代谢功能和进一步提升健康水平;

当我们开始精确计算饮食热量和卡路里,仔细查看所有食物的营养成分表,严格把控食物种类和来源时,这一系列行为也并未偏离健康饮食的范畴,反而体现了对饮食质量的更高追求和对自身健康的负责任态度。

但恰恰是因为这些看似“干净饮食”或“健康饮食”的正常且合情合理的行为,有时却可能掩盖了神经性厌食症患者所表现出的特定症状,比如明显的体重下降、极端地自我挨饿、过度地在意身材,以及缺乏灵活性、呈现僵化性、保持极端性的饮食模式。

因此,从饮食方式和饮食风格的角度,当局者意识不到“这可能是个问题”,旁观者也意识不到“是不是出了问题”,难以识别“厌食”的踪影。

更重要的是,通过“瘦骨如柴”来判断一个人是不是“厌食”,是对神经性厌食症最大的误解和偏见。神经性厌食症并没有特定的体重界限。也就是说,我们不能仅仅因为一个人“不瘦”,就否认“厌食”的可能。实际上,微胖或体格大的人也可能患有非典型神经性厌食症。

从“节食”到“厌食”,从“健康进食”到“进食紊乱”再到“进食障碍”,是一个逐渐演进的过程。不健康行为的频率和程度逐渐加大,直至达到临床“显著”诊断级别时,人们往往已经深陷其中。“第一次出现症状”在大部分时候是很难定义的,而“意识不到是问题”这一心态,往往让“厌食”得以堂而皇之地存在,甚至发展至难以收拾的地步。因此,一个人是否与食物建立了不健康的关系,是提前识别“厌食”风险的关键。

当食物带来的不再是满足时可能就意味着失控了

食物之于我们的意义,已经远远超越了简单的“果腹”和“生存”层面。

低落时,食物能给予即时的慰藉;高兴时,食物则能带来加倍的快乐。它成为了情感交流的媒介,我们在享受食物的过程中,也是在表达爱意、汲取快乐、缓解压力、建立联结。

人们的进食行为与对外表的态度,构成了一个广泛的谱系,一端是“正常进食”,另一端则是“进食障碍”。

“正常进食”是有规律的、均衡的、灵活的,不会出现“要么一口不吃,要么大吃特吃”的极端;也不会因为“多吃一口”“多长一斤”,就陷入内疚自责的情绪之中;更不会在进食时,眼中看到的不是食物本身,而是冰冷的数字或卡路里。

“进食障碍”则截然相反,是刻板的、僵化的、极端的,患者往往对食物和体重有着扭曲的认知,并表现出过度的控制欲,导致进食行为严重偏离正轨。

而在这个谱系中,还存在一个“进食紊乱”的灰色地带,它充满了无序、混乱与模糊,而“节食”“厌食”“暴食”恰恰就游离其中。在这里,少吃一口可能被视为健康自律的体现,但也可能是厌食症的预兆;多吃一口或许只是暂时的放纵,却也可能成为暴食行为的触发点。我们在这个灰色地带中徘徊不定,既不确定自己的行为是否已跨越正常的边界,也不清楚自己是否正一步步走向进食障碍的深渊。

我们很难在“节食”和“厌食”之间划出一条明确的界限。如果以是否“吃了就想吐”“难以自控地催吐催泄”“瘦到皮包骨”来衡量,那么当事人往往已经深陷神经性厌食症的困境之中,承受着巨大的生理折磨和饱受着难言的情感痛苦。

然而,我们可以为自己设定一个更易于把握的警示信号:当我们发现食物带来的不再是满足与愉悦,而是焦虑、内疚、自责,甚至是一种无法自控的痛苦感受时,这便是一个提醒,表明我们可能已踏入进食紊乱的灰色地带,面临着滑向“厌食”边缘的风险。

虽然“对增重和变胖的强烈恐惧”是诊断厌食症的重要依据,但是,把一切简化为“因为胖”或“害怕胖”,会让我们误入“厌食”就是“自己作、瞎减肥、不自信、太虚荣”的有毒逻辑。

不合理的“减肥”和“节食”,乃至“厌食”和“暴食”,其实只是一种症状,就像病毒感染之后的咳嗽、发热一样,它们是身体或心理出现问题的信号。实际上,失控的进食方式背后,潜藏的是失控的情绪调节。

在这个“胖即原罪,胖即有病,胖即懒惰,胖即不自律”的盛行文化中,“瘦了一切就会变好”的观念成了一种最为简单直接的归因。

“变瘦”被视为一个具体且可操作的目标,仿佛只要达成,就能解决所有与“胖”相关的问题以及生活的所有难题。然而真正引发痛苦的,不是“肥胖”,是他人的异样眼光、社会的集体排斥、亲朋的冷嘲热讽、团体的格格不入;真正厌恶拒绝的,不是“食物”,是自我的无力感、情绪的失控感、生活的绝望感。

当人们感到社会拒绝或遭受排斥时,与生理疼痛相关的脑区也会被“点亮”,产生“受伤”的感觉。在此,饥饿感成为了击败空虚、孤独的最强武器,是人们为了消解痛苦而孤注一掷的尝试。从另一个角度来说,人们是在采用“以痛止痛”的方式,用“饥饿感”掩盖深藏内心的抑郁、焦虑、空虚、孤独和无助。

有时候在他人眼中的问题行为,何尝不是一种“自救”。专注“节食”,可以让人忘记真正的问题,感受“饥饿”,可以让人忽略情感的折磨,让一切看起来没那么糟糕,除了“长胖”。

“饥饿”是人们在体验到难以忍受的内心痛苦时,不计代价地采用的一种当时对他们来说最快速便捷的止痛方式。在那一刻,它成为了手中唯一的“解药”,并因为重复相同的止痛方式而逐渐深陷其中、难以自拔。在作为“唯一稻草”的“饥饿”面前,“好好吃饭”显得如此苍白无力。

在面对“宁死不屈”的“厌食”时,不要问“为什么不吃”,而应该问“因什么痛苦”。对于当局者,“不苛责自己”是战胜“厌食”的第一步,也是最重要的一步;对于旁观者,少一点指责,多一点理解,加一些陪伴,添一份关怀,他们已经很努力,也一直在努力,别说“好好吃饭”,而是“我一直在”。

只期待有一天,“厌食”的你我,可以回归吃饭的本质,感受生活的每一份滋味。

当餐希望对大家有所帮助,关于团餐服务公司,餐饮食材供应,食材配送供应商,餐饮食材配送,社区食堂承包,医院营养食堂,学校食堂承包,工地饭堂外包等一站式新鲜蔬菜配送服务,欢迎通过当餐官网咨询!更多餐饮信息发布请联系当餐网,食材招商、加盟;团餐需求,食品采购,生鲜配送一站式餐饮供应链服务平台

当餐优选供应商合作

本文发布于2025年07月19日20:53,已经过了181天,若内容或图片失效,请留言反馈 餐饮食材网当餐供应链温馨提示:当餐原创文章版权归当餐网创作者所有,转载务必注明作者和出处;当餐优选,您身边的餐饮食材供应链伙伴。当餐为餐厅、酒店、茶饮、团餐、食堂等各类餐饮企业,提供涵盖蔬菜禽肉、米面粮油、调味料、饮料饮品及简餐原料等全品类食品一站式采购配送服务。依托稳定高效的供应链,保障当餐食材品质与配送时效,让餐饮采购更省心,经营更高效。当餐网转载文章仅仅代表原作者观点,不代表当餐立场,图文版权归原作者所有!如有侵权,请通过平台客服联系当餐网工作人员删除。

转载请注明出处: 当餐网

当餐网链接地址: http://www.dangcan.com/sancan/3088.html

-

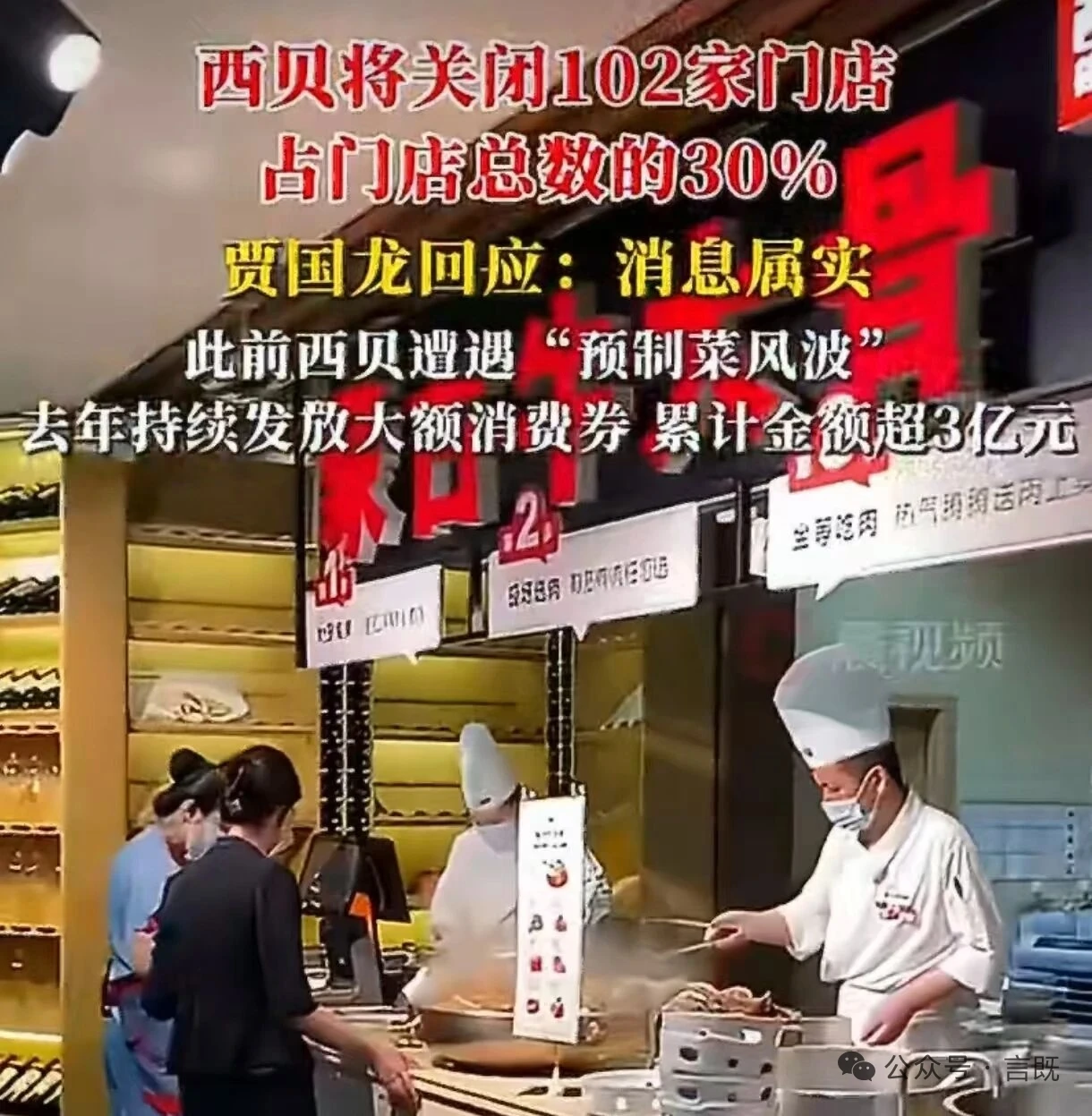

用真诚消解人们对预制菜的疑虑

酸菜鱼、毛血旺、土豆牛腩……一些工序繁琐的美味佳肴,餐饮店能在极短时间端到食客面前。究竟是现炒现制,还是预制菜?消费者有疑虑,而一些商家却总是讳莫如深。近日,有企业给出了正面回应。快餐品牌老乡鸡在网络上发布公开信,就菜品是否为预制菜公开回应,表示现做菜占七成以上,还公布了餐厅供应商明细、追溯档案、菜品制作流程等信息。此举不但没有引...

2024/05/28

-

国庆中秋将至,当餐健康饮食锦囊请收好

金秋送爽,即将迎来国庆与中秋相连的8天超长假期。无论是家庭团聚、走亲访友,还是外出旅行,美食总是节日的主角。然而,大快朵颐之后,体重悄悄上涨、血糖血压波动、肠胃提出“抗议”等情况可能纷纷“找上门”。 健康人群:享受美食,贵在“平衡”与“适度” 对于身体健康的人群来...

2025/09/29

-

糖尿病及超重患者低糖饮食指南

为帮助辖区内糖尿病患者及体重超重人群科学控制血糖、管理体重,餐饮食材网结合低糖食物特点与健康饮食原则,建议各位食客制定以下一日健康指导指南,助力大家通过合理饮食改善健康状况。 低糖饮食的核心原则 控量优先:无论是主食、水果还是肉类,均需控制摄入量,避免过量导致血糖波动或热量超标。 粗细搭配:用糙米、燕麦、玉米等粗粮替代部分精米白面,增加膳食纤维摄入,延缓血...

2025/08/13

-

夏天多喝汤,多种食材搭配煮一锅,鲜爽不油腻、上桌一次就吃个精光,三天两头就得做一次

夏天要多喝汤,最近关于汤的做法不太多,都是比较清爽鲜美不油腻的口味,比较适合炎热的夏季多喝。比如冬瓜鱼丸鸡蛋汤、黄瓜滑肉蛋皮汤,还有一道猪肚丝酸辣汤的做法,以上做法都有分享过,感兴趣的可以挑选试一试。今天继续来分享一道清爽不油腻的鲜汤做法,食材比较丰富,最主要的就是“牛肉丸”了,这个牛肉丸是潮汕风味的,煮熟后口感是“脆嫩鲜...

2025/06/22

-

健康要加油 饮食要减油

餐饮食材网广泛倡导饮食减油理念,传播减油核心信息。在9月全月同步开展“三减三健”综合宣传,同时积极倡导在常态化疫情防控下坚持“一米线”、勤洗手、戴口罩、公筷制等卫生习惯和生活方式。 减控“盐油糖”,为健康加分 盐、油、糖,这3样日常饮食中最离不开的调料,却是威胁我们健康的重要危险因素。最...

2025/07/15

-

高血糖严选食材,你吃对了吗?这些饮食技巧帮你稳住血糖!

高血糖管理不仅依赖药物治疗,科学合理的饮食同样至关重要。餐饮食材网认为正确选择食物不仅能帮助控制血糖水平,还能预防并发症的发生。以下是为高血糖人群精心挑选的饮食注意事项: 优选低GI(升糖指数)食物:如全谷物(糙米、燕麦)、豆类和大部分蔬菜,它们能缓慢释放糖分,避免血糖骤升。 增加膳食纤维摄入:富含纤维的食物有助于延缓碳水化合物的消化吸收,稳定餐后血糖。推荐...

2025/06/27

当餐网

当餐网

粤公网安备 51019002001391号

粤公网安备 51019002001391号

餐饮食材网暂无评论