买卖易供应链旗下当餐优选是以餐饮美食、短视频媒体矩阵、餐饮供应链品牌溯源、线上对接会&线下对接活动、源头工厂供应商、供应链咨询服务、餐饮人才资源服务等相关业务为一体,全网领先的餐饮供应链综合平台!

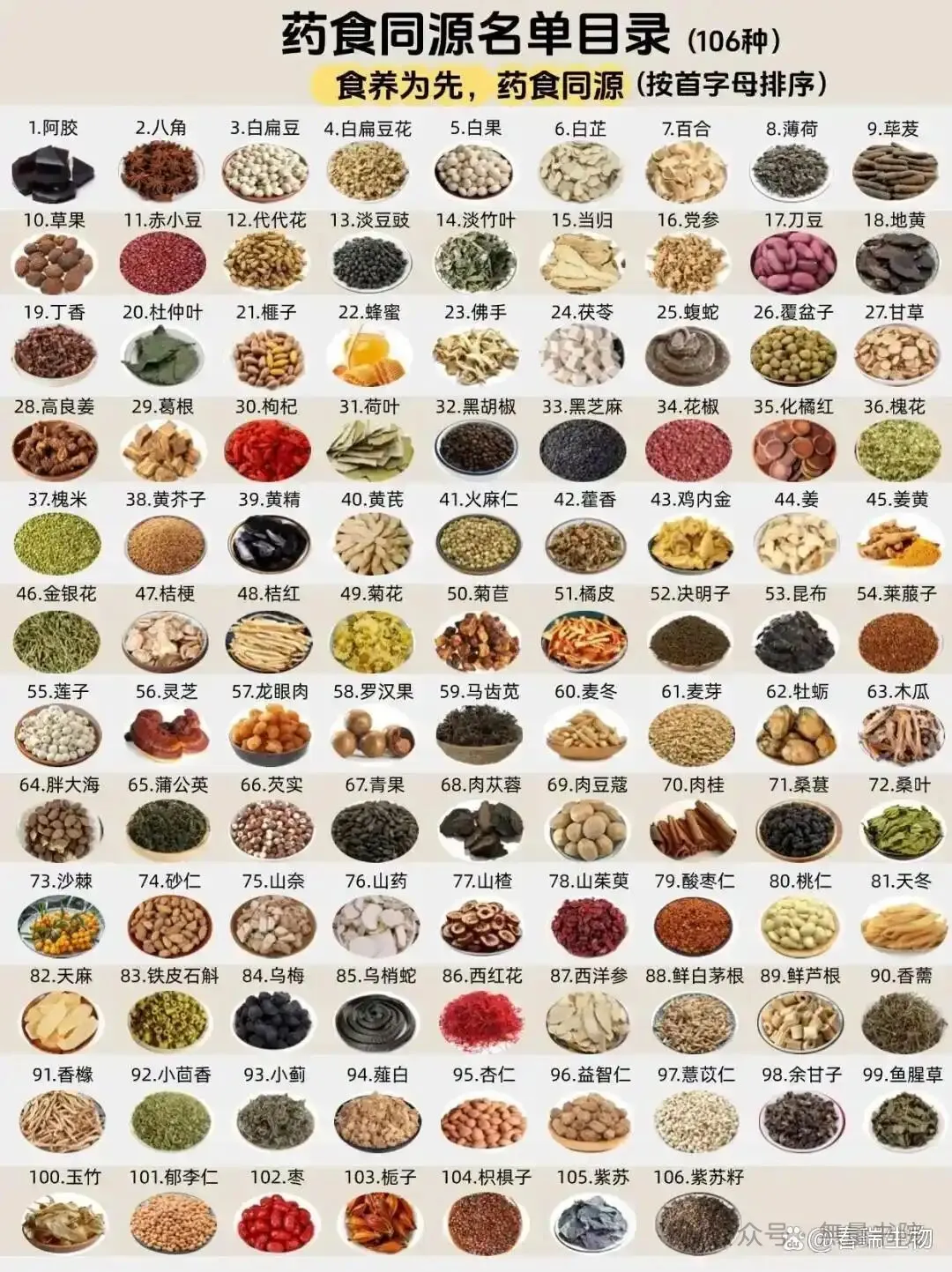

所谓药食同源,简而言之,就是许多食物既有食用价值,又有药用价值,二者同出一源。"药食同源"这一概念如同一颗璀璨的明珠,历经数千年依然熠熠生辉。它不仅是中医养生理论的重要组成部分,更是中华民族对自然与人体关系的深刻理解。

追溯药食同源的历史,我们可以发现其源头深深扎根于中国古代先民的生存智慧。早在远古时期,人类在寻找食物的过程中,就逐渐认识到某些食物不仅能充饥,还能缓解身体不适。《淮南子·修务训》中记载:"神农尝百草之滋味,水泉之甘苦,令民知所避就。"这段文字生动描述了神农氏尝百草的过程,实际上就是药食同源思想的最早实践。

一、药食同源发展历史

当餐希望对大家有所帮助,关于团餐服务公司,餐饮食材供应,食材配送供应商,餐饮食材配送,社区食堂承包,医院营养食堂,学校食堂承包,工地饭堂外包等一站式新鲜蔬菜配送服务,欢迎通过当餐官网咨询!更多餐饮信息发布请联系当餐网,食材招商、加盟;团餐需求,食品采购,生鲜配送一站式餐饮供应链服务平台;买卖易农产品交易平台,餐饮食材供应链提供批发、贸易、冷链、食材采购等服务,支持交易、直播、电商等功能。

当餐优选供应商合作

本文发布于2025年10月20日16:49,已经过了91天,若内容或图片失效,请留言反馈 餐饮食材网当餐供应链温馨提示:当餐原创文章版权归当餐网创作者所有,转载务必注明作者和出处;当餐优选,您身边的餐饮食材供应链伙伴。当餐为餐厅、酒店、茶饮、团餐、食堂等各类餐饮企业,提供涵盖蔬菜禽肉、米面粮油、调味料、饮料饮品及简餐原料等全品类食品一站式采购配送服务。依托稳定高效的供应链,保障当餐食材品质与配送时效,让餐饮采购更省心,经营更高效。当餐网转载文章仅仅代表原作者观点,不代表当餐立场,图文版权归原作者所有!如有侵权,请通过平台客服联系当餐网工作人员删除。

转载请注明出处: 当餐网

当餐网链接地址: http://www.dangcan.com/yaoshitongyuan/5378.html

-

进口牛肉哪家强?巴西、阿根廷、美国、澳洲的美味与性价比对决

近年来,随着中国消费者对高品质牛肉需求的持续增长,进口牛肉在中国市场的表现备受关注。巴西、阿根廷、美国和澳大利亚作为全球主要的牛肉出口国,各具特色,满足了不同消费群体的需求。餐饮食材网将从牛肉的特点、生产方式入手,深入对比巴西、阿根廷、美国和澳洲牛肉,并结合数据分析它们在中国市场的进口和销售情况。 一、巴西牛肉:全球霸主的实惠之选 特点与生产方式 巴西是全球...

2025/04/18

-

饮用柿子叶茶需要注意哪些搭配禁忌

饮用柿子叶茶时,需注意其含有的鞣酸(单宁)、维生素 C 等成分可能与部分食物、药物发生相互作用,合理避开搭配禁忌能减少肠胃刺激或营养吸收干扰。以下是注意事项: 一、需避开的食物搭配 高蛋白食物(如牛奶、鸡蛋、瘦肉、豆类) 禁忌原因:柿子叶中的鞣酸会与蛋白质结合,形成不易消化的沉淀物,可能引起腹胀、消化不良,尤其肠胃敏感者更明显。 建议:饮用柿子叶茶后,与高蛋...

2025/08/21

-

补肾王者食物排行榜!这10种食材把亏虚的肾气补回来

中医认为肾为先天之本,主藏精,主水液,主骨生髓。肾气充足的人往往精力充沛、头发乌黑、记忆力佳。现代人工作压力大、作息不规律,容易出现肾虚问题。今天餐饮食材网就为大家盘点十大具有补肾功效的天然食物,帮您从饮食入手,养出健康好肾!十大补肾食物排行榜1. 黑豆——肾之谷黑豆被古人誉为肾之谷,形状与肾脏相似,黑色入肾。富含蛋白质、维生素和微量元素,能够滋阴补肾,活血...

2025/09/15

-

药食同源中药姜的种类知多少

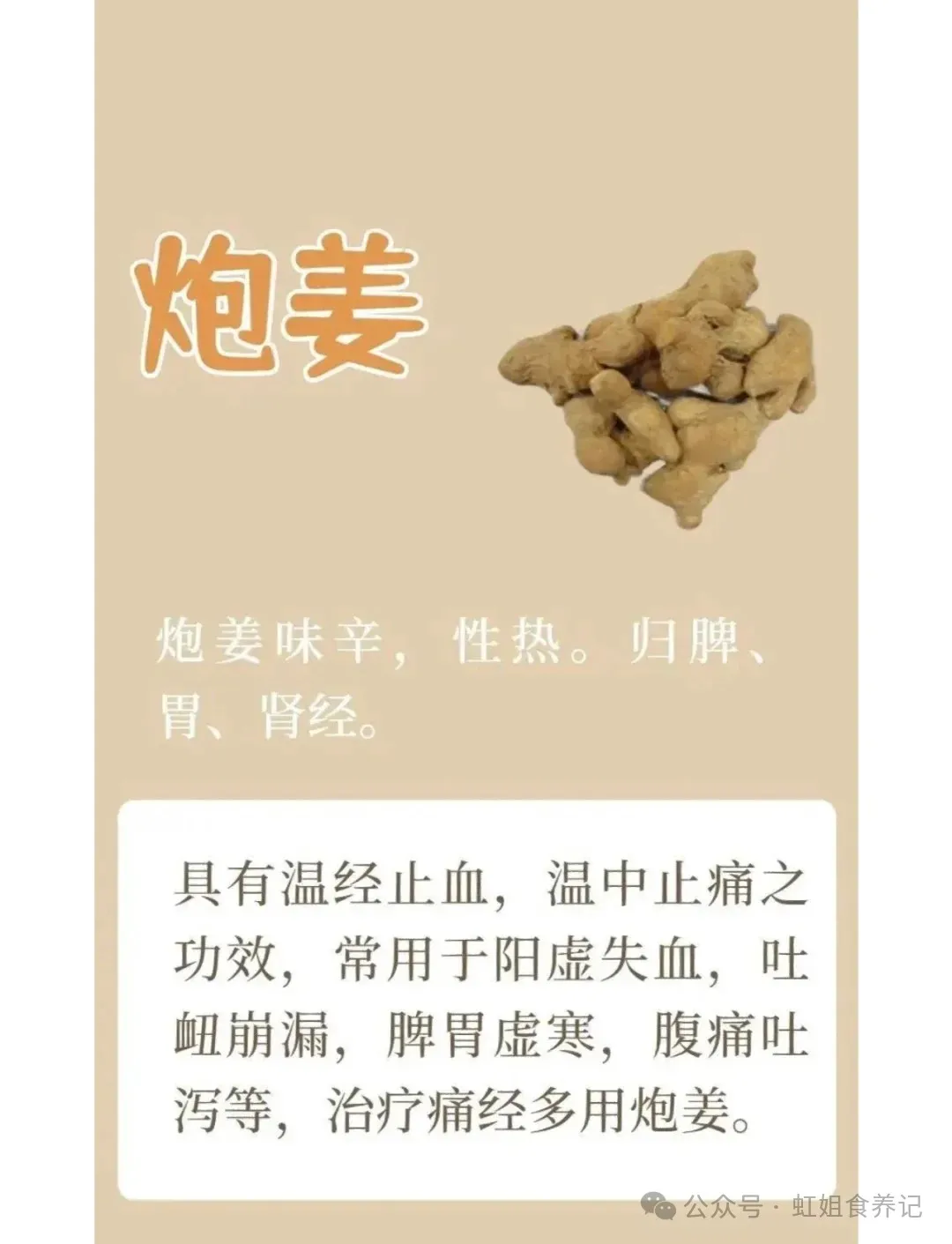

姜不仅是一味调味料,也是中医中重要的药材,姜最早药物记载于《神农本草经》,讲的是干姜“主胸满咳逆上气,温中,止血,出汗,逐风湿痹,肠澼下痢。生者尤良”。后世衍生出很多姜制成的中药,功效作用不大相同。 1️⃣生姜:健运脾阳 、解表散寒的能手 一般生姜是指鲜姜,鲜姜又叫紫姜,鲜姜水分多、纤维少,辛辣味淡薄,相对老姜(干姜)对脾胃刺激没那么...

2025/05/07

-

花椒竟然还是一味中药材?

谈到重庆味道,你最先想到的是什么?对,没错,必须是麻!辣!在重庆,吃饭啷个能没有花椒?你知道吗?花椒不仅是江湖菜中不可或缺的调味料,还是我们重庆的道地药材哦~花椒的“麻”法在重庆可以说是被发挥到了极致,现在就跟餐饮食材网当餐君一起看看它都有什么“麻”法吧! ...

2025/05/14

-

鱼腥草是药食同源的“天然抗生素”,养生人的宝藏草!

鱼腥草,又名折耳根,既是西南地区餐桌上的风味野菜,更是《本草纲目》记载的清热解毒良药。它独特的“鱼腥味”来自天然抗菌成分鱼腥草素(癸酰乙醛),被誉为“天然抗生素”,暗合中医“药食同源”的千年智慧。 药食同源,养生于日常 食之味: 凉拌折耳根:清爽脆嫩,开胃解腻,云贵川人的夏日必备。 ...

2025/05/16

餐饮网

餐饮网

网站地图

网站地图

餐饮食材网暂无评论